今すぐゲームを確認する

キャラクタークエスト『女王様の初詣』企画【あの頃ミニノベル】

『あの頃&お正月』イラストキャンペーン特設ページです。

あの頃 ミニノベル

「契約前」の皆さんの様子を描いた、キャラクタークエスト『女王様の初詣』企画ミニノベルとなります!

※一部、やむを得ず分量が多くなってしまっておりますものもございます。何卒ご了承ください。 ※2014年5月2日 ご連絡が取れないなどにて棄権が出ておりましたため、再抽選の上、追加のノベルを掲載させていただきました。

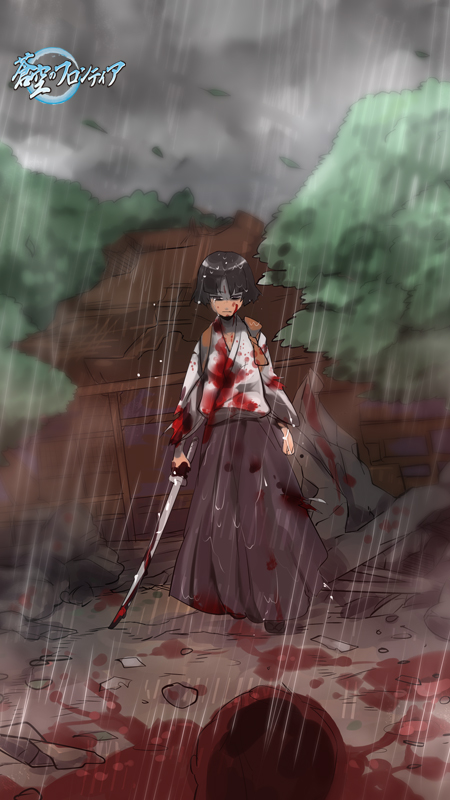

あの頃 ミニノベル(雪 汐月)

登場人物

- 雪 汐月様

ノベル:沢樹一海

それは、2015年のこと。

雪 汐月の前には、父方の叔父が倒れていた。胸の銃痕から、血が溢れている。

叔父と同じく、汐月の服も朱く染まっていた。加えて両の手も。袖口も。

悲鳴を上げる彼女の背後には月が出ていた。大きく、丸い満月が。

2年前から、汐月は日本某所にある叔父の家で暮らしていた。生後すぐに母を喪い、遂には父も病死し、残った親類が彼だった。

地方のいわば豪族である叔父は苛立った時には手を上げ、その度に、彼女の表情は消えていった。

そして、今日――

命じられるままに、汐月は叔父の部屋を掃除していた。

「何故私の部屋にいる!」

帰宅した叔父は、汐月の顔を見るや否や罵倒を浴びせた。

「お前が来てから、全てが上手く行かなくなった!」

机から拳銃を取り出し、汐月に向けて近付いてくる。

揉み合いの中で響く銃声。弾は電球に当たり、ふっと室内が暗くなる。

再びの発砲は、月に雲がかかった月光すら届かない刹那に行われた。

雲が晴れた時には、手遅れだった。

喉が許す限りに、悲鳴を上げる。

汐月は気づかなかった。時を同じくして、叔父を暗殺すべく犯罪集団が豪邸に突入していたことを。

彼等が汐月を見つけるまで、長い時は必要なかった。

あの頃 ミニノベル(イコナ・ユア・クックブック)

登場人物

ノベル:寺岡 志乃

これはまだ、わたくしに名前がなかったころのお話――――。

しとしとと降る霧雨のなかを、イコナ・ユア・クックブックは1人歩いていた。

もうどれほど長い距離、長い時間、そうして歩いてきたのか。赤い髪は黒さを増して頭やほおに貼りついて。織り目の荒い服地は肌が透けて見えるほど薄く、端からしずくを垂らしている。

どこかで雨宿りをするとか、せめて両手で覆いをつくるとか。

しかしイコナは少し前かがみの速足で、両手は胸元で。大事そうに大きな葉を重ねて包んだ何かを抱えている。

白い息を切らせて、地面にできた水たまりではだしを汚しながら、やがて彼女は見るからに寒々しい廃墟へとたどり着いた。

そのうちの1つの半ば崩れた家屋。ありあわせの板で作ったドアを軋ませながらなかへ入ったイコナは、うす暗い室内でランプを灯す。すると、続きの奥の部屋のベッドの上で、かすかに身じろぎをする影が視界の隅に入った。

だが目を向けると、そこにあるのは出かける前に見たときと同じ、すべてを拒絶するように横臥した背中で、はたして本当に動いたのを見たのかも自信がなくなってしまう。

「お、遅くなってごめんなさいですの」

振り向くことのない背中に向かい、イコナは懸命に声をかける。

「お魚は、残念ながら獲れませんでしたわ。でも、ほら、見てくださいな」くるんだ葉の包みを開いて、真っ赤に熟れた野イチゴをそちらに差し出した。「たくさん生っている場所を見つけたのです。きっと、これでしたらのどをとおりますわ」

水で洗って椀に移し、いそいそと振り返ると、彼はいつの間にかベッドから身を起こしていた。イコナが戻ってきたことに気付いてくれたのかとの喜びが胸に広がり――舞い上がった心は次の瞬間地にたたき落とされる。

彼は横の窓から暗く陰った外を見つめるばかりで、そばへ近づいてもイコナを見てくれない。

この世界には何ひとつ興味の持てるものはないのだと――そしてそこにはイコナも含まれているのだと――そう言われている気がした。

「ごめんなさい……。次は、もっとちゃんとした物を用意しますわね!」

できるだけ明るくふるまってそう言うと、枕元のサイドテーブルの上に椀を置き、冷え切った暖炉の灰を掻き出して新たな火を熾す。火の具合を見ているように見えるよう、ひざを抱いてしゃがみ、彼に背を向けることで、傷ついた心を悟られまいと唇を噛みしめた。

彼には見えない傷がある。その傷は長い月日を重ねるうちに深く深く彼の心を侵し、蝕んで、癒されることのないままそこで膿み広がった。

今ではもう、彼にも、他人にも、どうすることもできないほどに、生きる気力を爛れさせている……。

(でも、ひとは何か食べないと、死んでしまいますの……)

自分を無視してもいい。言葉をかけてくれなくてもいい。

食べてくれさえしたら、傷つくのなんかいくらでも我慢できる。

だけど彼を失うおそろしさは怖くて、我慢できなくて。

イコナはその夜も、必死に声を殺して泣いた。

翌朝目を覚ましたイコナは、自分が暖炉の前で横になっていたことに気がついた。そのせいだろうか、石のように体が重い。

(きっと、冷たい床で眠ったりしたのがいけなかったのですね)

ぱたぱた服についた汚れをはたき落しながら振り返ったイコナの目に、空になった椀が入った。

(食べてくださった!)

「ま、待っててください! すぐに取ってきますわ!」

野イチゴなら食べてもらえるのだと、イコナは家を飛び出して、降りやまない雨のなかを昨日摘んだ場所へ急いだ。

彼が食べ物を口にしてくれたのはどれくらいぶりだろう?

体の疲れなど吹き飛んだ思いで、イコナは夢中になって野イチゴを摘む。

片手がいっぱいになったところで何も容器を持ってこなかったことに気づいたイコナは、持ち上げたスカートをかご替わりにしていっぱいにして持って帰ろうとしたが、うっかり小石につまずいて転び、だいなしにしてしまった。

「ああ……せっかく摘みましたのに……」

ため息をこぼす。

つぶれた野イチゴで染まった服よりも、野イチゴがつぶれてしまったのが悲しかった。

「でも、これだけは無事でしたの」

両手に持てる分だけ、なんとか確保して。それを持って立ち上がる。

つまずいたのは足がうまく持ち上げられなかったせいだと、イコナは気付いていなかった。

ふらふらとよろめき、左右にぶつかり、そのたび手のなかから野イチゴをこぼし。こぼれていることにも気付けないまま、イコナはあの廃墟の家を目指して歩く。

これを持ち帰らなくては。

きっと食べてくれる。

そうしたら、元気になる。

早く帰ろう、あの人のもとへ。

早く、早く――……。

だけど地に伏せた体は雨と泥にまみれ、もう一歩も歩いてはくれなかった。

散らばった最後の野イチゴを見つめ、それすらも見えなくなっていく。

暗くなっていく視界。薄れる意識を感じながら、イコナは涙をこぼしていた。

こんな所で消えることよりも、もうあの人のために何もできなくなるのが悲しい。

お願い、雨さん、風さん。

どうか運んで、あの人の元へ。

自分はあの人から生まれた。だから、自分をつくっているもの、マナや、世界樹の実や、ほかの何かが、ほんのわずかでもあの人の生きる力に……助けになるのであれば、全部残らずお返しします。

だから、どうか。

(生きて……お父さま……)

やがて雨はやんで。

ひっそりと静まり返った廃屋で、かたん、とドアが開くような小さな音がした。

その音にも興味を示さなかった男は、ふと、開いたドアから入ってきた風に乗って届いた野イチゴの甘い香りに頭を巡らせる。

けれどそこには、やはり人の姿はなくて。

ただテーブルの上に置かれたままのほこりをかぶった本と、甘い野イチゴの香りがかすかにするばかり。

あの頃 ミニノベル(三船甲斐)

登場人物

- 三船甲斐様

ノベル:篠崎砂美

「ふん、またこんな物を作って……」

先日、事故で吹っ飛んだ秘密結社オリュンポスの秘密基地跡に立ち寄った三船甲斐が、なんだか昔のことを思い出してつぶやいた。

足許に飛び散っているアワビの破片も、なんとなく懐かしい。

どうせ、今回もアワビ養殖の高効率化をもくろんで、アワビ怪人の量産化でも試そうとしたのだろう。マネキ・ングといいドクター・ハデスといい、懲りない者たちだ。まあ、それだから、暇潰しにはもってこいなのだが。

「どうせなら、この資金をもう少しパワードスーツ開発に回してくれればいいものを」

まあ、ぼやいてもしょうがない。だいたいにして、アワビ怪人自体にあまりいい印象がないのだ。なんでも、自分はそのアワビ怪人の開発中の卵子にドクター・ハデスの遺伝子を組み込んで作られた……という話なのだから。同じマッドサイエンティストとして、メカではなくバイオに走る者の考えることは今一よく分からない。はっきり言って、そんな出自など誰かの妄想かもしれない。

まあ、時を超えてきた三船甲斐の存在も、他の人たちにとっては妄想みたいな物なのだが。

妄想結構。あの日、崩壊する研究所から自分を助け出してくれたのもまた自分自身であったなどという話を誰が信じてくれるだろうか。死んだじぃさまは、何もかも知っていたようだが……。もしかすると、過去に飛んで猿渡剛利と契約を結ぶことになったのも、全て……。

「だが! しかし! そんなことよりも、新型パワードスーツの解析用の資金じゃあ!」

そう叫ぶと、三船甲斐は基地跡に金目のものがないか探し始めた。

あの頃 ミニノベル(ルカルカ・ルー)

登場人物

ノベル:桂木京介

どこが職業的な響きがある。幼年傭兵という言葉には。

しかし実際のところこれは、戦災孤児、家庭の事情、あるいは貧困などによって『売られた』子の、行きつく先のひとつにすぎない。

それでもまだ、自爆テロを図るような連中に買われなかっただけでも幸せといえようか。

かつて、ルカルカ・ルーはそこにいた。

その日、撤退する味方集団と正反対の方向にルカルカは駆け出していた。瞬時の判断による離脱だ。彼女のすぐ後方につけていた少年が、非難するような視線を投げかけてきたが躊躇しない。肩に食い込むサブマシンガンの重みに構わず、泥を跳ね全速力で走る。

「アンシュッツがまだあの中に!」

声に出したのは、他の誰でもなく自分への弁明として。

上の蝶番が取れて傾く扉を蹴破り、真っ赤な絨毯と砕けた陶器をブーツで踏みしだき、横たわるいくつもの死体を跨ぎ越してようやく彼女は、見覚えのあるブロンドを見出した。青年は、顔を下にして床に倒れていた。

かつて貴族のものであったという洋館は、現在では反政府テロリストの拠点として使われている。

正しくは『使われていた』だ。ルカも所属する部隊による掃討作戦は九割がた終了していたから。

作戦を完了させるのは部隊が仕掛けた爆弾だ。洋館はその存在ごと消え去るだろう。

爆弾のスイッチが入るまで、もう小唄を歌うほどの時間もない。

ルカはアンシュッツの頬を張った。大声で名前を呼ぶ。同時に彼の負傷の具合を調べた。

――助かる。

少なくとも致命傷ではない、そう判断してルカは彼の傷を縛り止血をし、極少量だけ携帯しているモルヒネを打った。小さな針がアンシュッツの肌に沈んでいった。

自力で動けない者は置いていく、それが部隊の鉄則だ。ルカはこれに公然と反抗したことになる。食事抜きの懲罰房入りは避けられないだろう。問題はそれが何日になるかだが、それを考えるのは帰還してからでいい。

「……行くんだ」

意識を取り戻したアンシュッツが、最初に口にした言葉はそれだった。

「いいえ」

ルカは決然と言い放つと、彼の襟首をつかみ引きずりながら洋館のさらに奥へ向かった。もう出口に戻る時間はない。

「二人とも死ぬ」

「あなたには射撃を教わった」

「今はそんな話をしている場合じゃ」

「教わった」

もうそれ以上、二人は言葉を交わさなかった。

ルカの記憶は正しかった。迷わずに地下倉庫の扉までたどり着くことができた。

彼女は腰の拳銃を逆さにして鍵に打ち付ける。二度、三度……非力な少女にとって楽な作業ではない。

鋭い破裂音がひとつ轟いた。はっとしてルカは顔を上げた。銃弾は耳の横数センチを走り抜けていた。

もうひとつ銃声。

敵の生き残りがペンキで塗ったような血痕を残し、ずるずると床に座り込むのが見えた。

半身を起こしただけのアンシュッツが銃を握っていた。硝煙がその銃口から立ち昇ってた。

ルカがもう一撃すると、ようやく扉の鍵が外れた。開いた黒い穴にルカは飛び込み、腕を伸ばしてアンシュッツを引っ張り込んだ。

館が爆発したのは、扉が閉まるのとほぼ同時だった。

ルカは穴から這い出した。

「馬鹿なことをしたね」

陽の光を仰ぎ見て、アンシュッツが最初に口にしたのはこの言葉だった。

「酸欠にならなかったのは換気口があったから。潰されなかったのは丈夫な柱の隙間に入ったことと、石組みの建物だったから。偶然じゃない。全部、知っていてやった」

「それはわかってる。そういう意味で言ったんじゃない」

青年の口元には笑みがあった。

「……でも、ありがとう」

この経験からルカは知った。

正しいと思った事は命令違反でも貫くべきときがあることと、戦場で背中を預けられる存在、戦友の大切さを。

親友より戦友に強い絆を感じる、という彼女の考えかたの根源は、ここにある。

あの頃 ミニノベル(エース・ラグランツ)

登場人物

ノベル:桂木京介

理解しているつもりだった。

準備できているつもりだった。

だが現実は、茨の鞭のようにその身を打った。

「エース様」

その日の朝、顔を合わせた弟は彼に向かって、はっきりそう言ったのだった。

ためらいのようなものはなかった。少なくとも、エース・ラグランツには感じ取れなかった。

エースはラグランツ家の後継者、つまり次期当主となった。

正式の指名が下ったのは前日のことだ。赤い封蝋がされた通知書が、エースの机の上に置かれていた。

けれど金のナイフでその封を切るより前に、いや、通知書が届くよりずっと前に、そこに何が書かれているかエースは知っていた。

エースは理解しているつもりだった。もともと、幼い頃からそのように教育されてきたのだから。

エースは準備できているつもりだった。物心つくころにはもう、自分が特別な存在であることを知覚していたのだから。

外は木枯らしの季節だったが、温室の中は春の息吹と、花々の芳に満ちている。

しっとりと湿度も高くて、見えないやわらな膜に体が包まれているような気がした。

エースにとってここは、誰にも邪魔されず思索にふけることのできるほとんど唯一の場所だ。

真っ赤な薔薇はいずれもいい花をつけていて、競い合うのではなく、ひとつの群れとして調和するようにアーチ型の鉄柵を飾っていた。

――エース様、か。

弟たちはいずれもそのように彼を呼んだ。昨日までは「兄さん」だったというのに。

末の弟までエースの前では屹立して、練習してきたかのように完璧に言い切った。

年が近くて、それこそ双子のようにして一緒に育った弟すら例外ではなかった。

ラグランツ家の掟は絶対である。

当主とそれ以外は明確に分けられる。実の兄弟であろうと、血縁関係でお互いを呼ぶことは許されない。弟といえどもこれからは『部下』なのだ。

エースのことを気遣ってくれる人は沢山存在する。

しかし、自分と同列の存在は、この家にはもういない。

家を継ぐ、その歴史を背負うということはそういうことなのだ。理解して、準備して、あとは受け入れるだけだったというのに。

それでも今朝は、その厳然とした現実に打たれた気がする。

心は血を流さないが、痛みは残った。

薔薇のアーチをくぐると、百合の花を植えた一帯が見えてくる。優麗な白い花弁に、紫のラインが、一本一本、絵筆を振るったように走っていた。

「今日も綺麗に咲いているね。とても素敵だよ」

エースは花々に声をかけた。いずれもエースにとっては、大切に育てている我が子のような存在だ。毎日できるわけではないが、時間を見つけてはこうして会いにきている。

エースの口元が綻びた。

目を閉じても、目を開けても、花。

花たちはどんなときも変わらず、その美しい姿と芳しい香りで自分を慰めてくれる

きっとこれからも、それは続いて行くのだろう。

あの頃アルバム

契約前の皆さんはどんな感じだったのか……。

『あの頃』イラストのアルバムをお楽しみください!

【あの頃】もしもあの頃の自分に会えるなら

【あの頃】もしもあの頃の自分に会えるなら沢渡 真言

パラミタに来る少し前の自分。

ずいぶん様変わりしたように思えますか?

積み重ねた経験と知識があるだけで、本質は変わっていないと思うのですが…。

出来ることならあの頃の私に伝えたいですね。

喜びや悲しみ、大切な人や、譲れない願い…

この蒼空の下で、たくさんの出会いが待っていますと。

私はここに来て、よかったのだと。

【あの頃】ロシア科学アカデミー在籍当時

富永 佐那

ロシア科学アカデミーの、とある研究室。

そこに、彼女は居た。

Зинаида Схана Ватуцина Томинага

とIDには書いてある。

4年前、単身ブラジルから渡欧し若干16歳で研究員となった彼女は、研究に明け暮れながらも、何処か満たされぬ日々を送っていた。

そんな彼女が、契約者として歩み始めるのは、もう少し後のお話。

【あの頃】在りし日の彼女

【あの頃】在りし日の彼女アルマ・ライラック

「・・・退屈です」

これはまだ彼女が人間だった頃の記憶・・・。

退屈ながらも平凡な日々を過ごしていた彼女が魔族の手によって命を落とし、機晶姫になるのはこの少し後である。

【あの頃】師弟相克

【あの頃】師弟相克高月 玄秀

雷雨の中、周囲には激闘を物語る

双方から飛び散った血糊と呪符の切れ端

そして大地には玄秀と義父であり

呪術者としての師匠であった男の、

もはや人とはいえない肉塊が転がっていた

「…いままで散々こき使ってくれたが、一つだけ礼を言っておく

力の使い方を教えてくれてありがとう」

冷めきった感情を乗せた台詞が口から漏れる

「先に地獄で待っていろよ。そのうち僕も行くさ」

【あの頃】精霊祭前夜

【あの頃】精霊祭前夜ノーン・クリスタリア

「よく寝たよ。えっと、今何時?」

「なるほどー、わたし300年くらい眠ってたんだね」

「どうりで“力”が貯まってると思ったよ! こんな風に大きい姿にもなれるよ!(※ただし、翌朝には元に戻ってる模様)」

「『精霊祭』ってニンゲンと遊ぶお祭りがあるの? 面白そーだし、わたしも参加するよ!」

【あの頃】聖母降臨~時を超える絆

蓮見 朱里

目の前で両親を失い、今にも奪われそうな幼い命は

絶望の淵にある私を救ってくれた、母さんの面影を宿すその人は

2009年6月13日

その日、私は「私」に出会った。

(「蒼空・零 ~2009年~」より)

【あの頃】大空へ、憧れを乗せて

【あの頃】大空へ、憧れを乗せて遠野 歌菜

白馬の王子様を夢見ていた頃

少女は空を見上げ、

まだ知らぬ出会いに憧れていた

【あの頃】只の子犬と自由を知らない忍少女

フレンディス・ティラ&忍野 ポチの助

『ポチが傍に居てくれるおかげで、私は安心して過ごせるのですよ』

『わん!』

自由を欲してもそれは泡沫の夢だと諦める日々

少女にとって傍に居てくれる子犬が心の拠り所だったあの頃

豆柴もまた本当の己を知らず

主人の心を感じ取る事しか出来ず無力を感じていたあの頃

ほんの少しだけ昔のお話し

『そんな、一日。~夏の日の場合~(灰島GM様)』より

【あの頃】凍て付く月光

【あの頃】凍て付く月光月崎 羽純

大空と出会う前、月は深く静かに

ただ、暗い空を見上げていた

【あの頃】幼馴染の二人

【あの頃】幼馴染の二人長谷川 真琴&涼介・フォレスト

真琴「涼介君、一緒に帰りませんか?(他の人から見たら恋人同士にみえるかな?)」

涼介「ああ、いいよ(まいったなぁ・・・誰も見てないよな)」

おまけアルバム! 【2024年お正月】

2024年お正月のイラストアルバムです。

素敵で楽しいお正月の様子をご覧ください!

【2024お正月】お正月の晴れ着

【2024お正月】お正月の晴れ着辿楼院 刹那

「は、はずかしぃではないか・・・」

お正月、刹那の女性LC達は嫌がる刹那に無理やり晴れ着を着せました。

あまり可愛い格好したことない刹那は恥ずかしそうにしています。

【2024お正月】きっと今年も変わらない

【2024お正月】きっと今年も変わらないフレンディス・ティラ&ベルク・ウェルナート

フ「私は大吉、大変良い内容ですよー。マスターは如何です?」

ベ「…」

フ「えぇと、大凶?…流石マスターです!私、大吉より圧倒的に確率低いと伺った事が御座います故、見事な強運です(羨望」

ベ(いや強運じゃなく凶運だろ…しかしマジで碌な事しか書いてねぇよこれ幸先悪ぃにも程があるっつの)

今年も天然と苦労は続くでしょう

【2024お正月】こたつでお雑煮

ラルウァ 朱鷺&龍滅鬼 廉

朱鷺

「ぁ、そうだ。滅龍鬼さんに新年の挨拶をしてないな」

「せっかくだから、直接家に押しかけよう!!」

廉

「食べるか話すかどちらかにしろ…(溜息」

【2024お正月】またこの道を二人で

【2024お正月】またこの道を二人で遠野 歌菜&月崎 羽純

新しい年を二人で並んで歩こう。

今年も、その先も、ずっと…。

【2024お正月】レッツゴー初詣!

【2024お正月】レッツゴー初詣!エリシア・ボック&ノーン・クリスタリア

「さて、バッチリと晴れ着も着込みましたし、初詣にくり出すといたしましょう」

「うん、お参りに行くよ! あと、出店で食べ物買ったり、おみくじ引くのも楽しみだよ!」

【2024お正月】葦原再会~涙の誘い初詣

フレンディス・ティラ&ベルク・ウェルナート&ラルウァ 朱鷺&東 朱鷺子

フ「朱鷺さんお久しぶりですー(嬉」

ラ「パラ実で暇してるんです。キミもパラ実に来てくれると嬉しいですね」

フ「パラ実?えぇと、朱鷺さん葦原ですよね…?」

ベ「おいまて朱鷺、どさまぎにフレイを巻き込もうとすんじゃねぇよ(しっしっ」

東「朱鷺~。それは後にして、まず破魔矢を売りつけよ?」

※タイトルに偽り有

【2024お正月】何が出るかな♪

【2024お正月】何が出るかな♪ルカルカ・ルー

今年も良い事たくさんあると良いな。

みんなみんな幸せになれますように…!

(ガサガサゴソゴソ)

あっ♪

【2024お正月】賀正

【2024お正月】賀正伊礼 悠

新年あけましておめでとうございます。

今年も宜しくお願い致します。

伊礼 悠

【2024お正月】謹賀新年

【2024お正月】謹賀新年キャンディス・ブルーバーグ&猫井 又吉

「めでためでたの正月様だ。笑って騒いで楽しく行こーぜ。」

「ほらミンナも笑って笑って。笑う門には福来ると言うワヨ」

【2024お正月】攻めと守りの陰陽師

【2024お正月】攻めと守りの陰陽師ラルウァ 朱鷺&シルフィア・レーン

シルフィア

「今年の厄は全部弾き飛ばしてあげるからね!」

ラルウァ

「肌は黒いけど、心は清い。相方はきっと逆ですよ…(」

「さぁ今年もレッツゴー!!」

【2024お正月】黒薔薇の女王の振袖姿

【2024お正月】黒薔薇の女王の振袖姿ルシェン・グライシス

たまにはこういうのも悪くないわね

・・・今年はしっかりと決めていかないとね

【2024お正月】今年はこんな姿

【2024お正月】今年はこんな姿忍野 ポチの助&完全魔動人形 ペトラ

ポ「僕は御神籤なんて非科学的な事は信じませんが、内容次第では考え…」

ペ「えーと、僕は自然体がいいんだって。それならずっとは無理でも、二人の時くらいはフード外してるねー」

ポ「え!?(それ恋愛運…)その、御神籤にそう書いてあるのならペトラちゃんはそうするといいのです。…僕も嬉しいですし」

昨年は普段着と豆柴の2匹

今年は2人です

【2024お正月】今年は午年!

リネン・エルフト&フリューネ・ロスヴァイセ

『あけましておめでとう!』

遅ればせながら、謹んで新年のご挨拶もうしあげます。

今年は干支でいう午年、ならば天馬の年でも…いいでしょう?

【2024お正月】初詣

酒杜 陽一&高根沢 理子

昨年もさまざまな困難を乗り切る事ができました。

どうか今年も……

【2024お正月】翠玉の歌姫の振袖姿

【2024お正月】翠玉の歌姫の振袖姿アイビス・エメラルド

新年あけましておめでとうございます

・・・ちょっと恥ずかしいけど、似合いますか?

【2024お正月】巫女衣装でアルバイト

【2024お正月】巫女衣装でアルバイト御神楽 舞花

「巫女服に身を包むと、とても清々しい気分になれます!」