リアクション

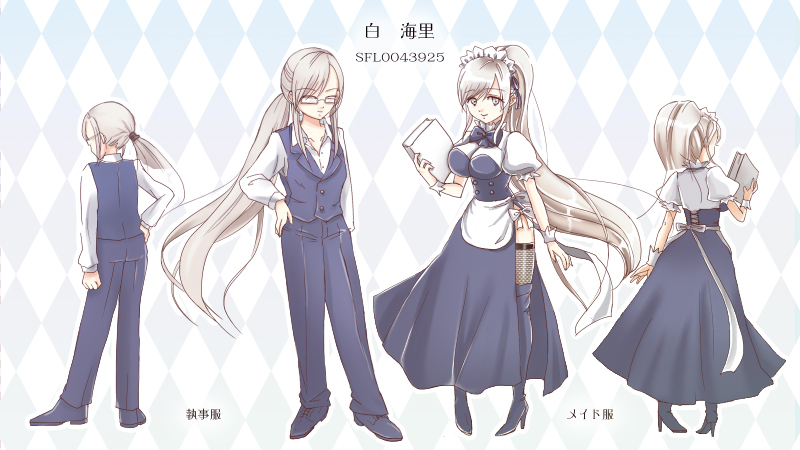

第五十七試合 『お待たせしました。ただいま、馬超選手の忘れ物の排除が終わりましたので、試合を再開したいと思います』 「う〜重い〜」 「なんで俺たちがこんなことを……」 湯上凶司とネフィリム三姉妹が、馬超が残していった屈盧之矛を四人がかりでなんとか運んでいく。まったく、こんな重たい物を忘れていくなど、はた迷惑である。 『フォン・ユンツト著 『無銘祭祀書』(ゆんつとちょ・むめいさいししょ)選手、そして、ミレリオ・リガルハイト(みれりお・りがるはいと)選手、武舞台へどうぞ!』 呼ばれて、フォン・ユンツト著『無銘祭祀書』が武舞台に上がった。あろうことか、アルディミアク・ミトゥナと同じ服を着ている。 「黒子ちゃん、可愛いわよー」 「まさか、イコンパーツを頼んだ買い物のついでにこんな物を作ってくるとは……。こ、今回だけだからな!」 ちょっと顔を赤らめながら、フォン・ユンツト著『無銘祭祀書』が観客席の秋月葵に言った。 一応頼んだ物は買ってきてくれたので、仕方なく今回白のアマロリメイドファッションを着ることを承諾している。もっとも、本当に今回限りかは、誰にも分からないが。使い魔である黒猫のクトゥグアとイタクァも、つきあわされて黒いミニシルクハットとエプロンを着けさせられていた。 「じーーーーーーーー」 「おねえちゃん、恥ずかしいからガン見するのやめて」 武舞台の端に顎を乗せて一列にならんでフォン・ユンツト著『無銘祭祀書』をガン見しているゴチメイ隊の面々に、アルディミアク・ミトゥナが懇願している。 「これは、シャッターチャンスだよね」 急いでカメラを出した秋月葵が、ゴチメイたちとフォン・ユンツト著『無銘祭祀書』をフレームに収めて写真を撮りまくった。 「いや、版権料とかとれないかなあって……」 「とれるわけないでしょ!」 アルディミアク・ミトゥナに怒られて、ゴチメイたちが武舞台からおっぱわれていく。 「ううっ、恥ずかしいから一撃で決めてやる……」 本家にガン見されて、フォン・ユンツト著『無銘祭祀書』は真っ赤だ。さすがに、これは想定してはいなかった。 「ぷっ」 ミレリオ・リガルハイトが笑う。とは言っても、完全に獣化した姿は、漆黒のライオンだ。 それを見た、フォン・ユンツト著『無銘祭祀書』の使い魔の猫たちがびびって少し後退る。 「大丈夫、あれはお前たちのお父さんだよ」 「誰がお父さんだあ!」 無茶苦茶なフォン・ユンツト著『無銘祭祀書』の言葉に、ミレリオ・リガルハイトが吼えた。 「さっき笑ったな。よかろう、愚か者には死を。二秒で殺す! ペットはおとなしく飼い主の許に帰っていろ!」 「さあ、何やらヒートアップしていますが、試合開始です」 「ゆけ、クトゥグア、イタクァ!」 まずは、フォン・ユンツト著『無銘祭祀書』が使い魔の猫たちをミレリオ・リガルハイトにむかわせた。 「こんないたいけな子たちを戦わせるなど、なんという外道! おお、よしよし」 ミレリオ・リガルハイトが二匹の黒猫を捕まえて自分の鬣でもふもふすると、安全なところへとポイした。 「隙あり。雷帝招来」 すかさず、フォン・ユンツト著『無銘祭祀書』がマックスパワーのサンダーブラストを見舞った。直撃で、ミレリオ・リガルハイトが首から提げていた銀色の薔薇飾りが吹っ飛ぶ。 「やったあ、黒子ちゃん。きっとその衣装のおかげよ!」 観客席から、秋月葵の歓声が聞こえる。 「うぐぐ……、すばらしい腕であります、黒子様。機会があればまた……あの子たちと遊べます?」 鬣をちりちりにしたミレリオ・リガルハイトが、クトゥグアとイタクァをさして訊ねた。 『勝者、フォン・ユンツト著『無銘祭祀書』選手です!』 第五十八試合 『さあ、続いては、ラルク・アントゥルース(らるく・あんとぅるーす)選手と、白 海里(ましろ・かいり)選手です』 「うし! 気合いいれていくとするかな!!」 胴着に薔薇の花をつけたラルク・アントゥルースが気合いを込めた。 「闘気を開放して、一気にけりをつけてやるぜ」 フンと氣を集中させると、ラルク・アントゥルースの周囲で大気が渦を巻いた。 「まあ、男臭いですね。でしたら、私もあなたに合わせましょうか」 メイド服姿の白海里が、ブラウスに手をかけると、それを破り捨てた。観客がおおと目を見張ったが、メイド服の下から現れたのは執事服だ。 「女を殴るのは気が引けるでしょうから」 ポケットから銀縁メガネを取り出し、それをかけながら白海里が言った。 「もっとも、私を殴れたらの話ですが」 「いい度胸だぜ。お前程度でこの俺と対等に戦おうなどとはな。全力で叩き潰してやろう」 『さあ、試合開始です』 ゴングが鳴った。とたんに、二人が激しく肉弾戦を発揮する。主にラルク・アントゥルースがパンチで、白海里がキックで相手を攻撃する。 だが、普通に考えれば、格闘戦に特化したら拳聖であるラルク・アントゥルースの方がフェルブレイドである白海里よりも圧倒的に有利だ。 「おかしい、拳があたっていない!?」 奇妙な手応えに、ラルク・アントゥルースが首をかしげた。何か、白海里以外に別の物が二人の間に存在している。それは、白海里の盾となる以外にも、どこからかラルク・アントゥルースを攻撃し始めた。物理的な攻撃ではない、魔的な何かだ。 「ふふふ、私の友達はバカには見えないんですよ」 「見えなくても、氣を感じることはできるがな」 実際は、それが災いしていた。逆に目に頼って、さっさと白海里の頭の風船を叩き割ってしまえばいいのに、なまじ氣を感じてしまうからそちらを本能的に攻撃してしまう。 「だったら、奥義で、この場の全てをこの拳にかけて打ち砕く!」 「その前に、決着をつけます。これを受けてみなさい」 白海里が、わざとらしくワイヤークローでラルク・アントゥルースの薔薇を狙ってきた。あからさまなブラフだ。その間に、見えない友達が薔薇の花を散らす作戦である。 「捉えた! そこだぁ!!」 ラルク・アントゥルースが歴戦の武術で、全ての気配にむかって高速で拳を突き出した。 『おおっと、今、一瞬双方の攻撃が見えませんでした。はたして、勝敗はどちらに……。おおっと、両者のシンボルがありません、相討ちです!』 「くそ、これが実戦だったら……」 悔しそうに、ラルク・アントゥルースが言う。 「そうですね。実戦だったら……。でも、これはこういう戦いですから」 そう言うと、白海里が持っていた本のページを破り捨てて振りまいた。その紙吹雪の中、白海里の姿は消えていた。 |

||