リアクション

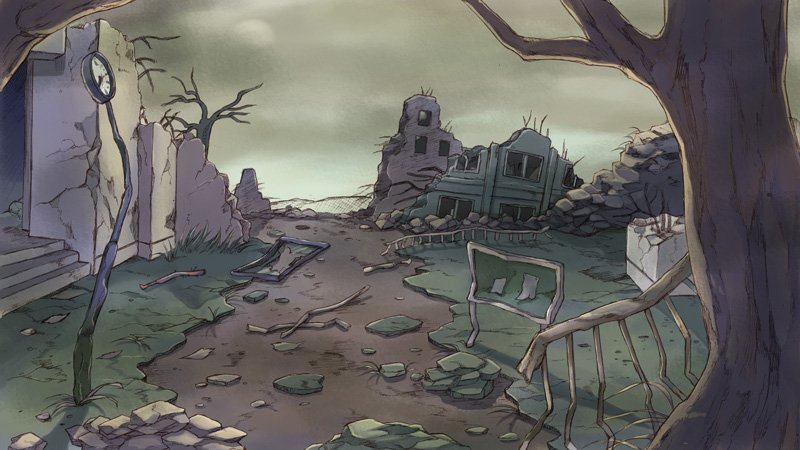

会議は踊る その2 オデコと竜巻 先ほどまではなかったストーブが持ち込まれ、テントの中を温めている。 砂漠の寒暖差は激しい。一日の寒暖差は摂氏30度にも及ぶ。 「寒いモグね」 「あ、これどうぞ」 ティエリーティア・シュルツ(てぃえりーてぃあ・しゅるつ)は二つのカップを載せた小振りのトレイをモグ三に手渡す。二つのカップの中身は水と、紅茶だ。 「むぅ! モグを試しているモグね? この紅茶は沸騰させ軟水でしっかりと茶葉を開かせたヌワラエリヤモグ」 モグ三は、水の方を口に含む。 「こちらは硬水モグね……やっぱり硬水は独特の風味があるモグね」 「はい! 僕は取れる水の性質によって販売方法を考えた方がよいのではないかと考えたんです」 ほんとうはティエリーティアの入れた紅茶はダージリンだったのだが。 「ところで実際の水はないのですか?」 「ないモグよ?」 「え――あ、いや……」 ティエリーティアは思わす言葉を失ってしまう。しかし、サンプルの水が存在しないことに驚いたのはティエリーティアだけではないようだ。彼が配った紅茶を口から吹き出した学生が複数名存在する。 「これでバッチリモグ」 モグ三は二本のL字型の金属棒を取り出す。 「まさか……」 「ダウジング、モグ」 モグ三が金属棒を両手に持ってあちこちに向ける。すると、ある方向で金属棒が妙な動きをする。 「水源はあっちモグ」 「すごいぜ!」 ミューレリアが目を輝かせる。 「これくらい、モグラなら当然のたしなみモグ」 モグ三はそのまま後ろに倒れるのではないかと心配になるくらい胸を張る。 「副長の隠し芸はそれとして、ほかに意見のある方はいますか?」 「副長と呼ばないでほしいモグ」 会議の行く末が心配になったらしく、よれよれネクタイ氏がモグ三を黙殺しつつ一同を見回す。 暗色のローブを纏った男が無言で手を挙げる。イルミンスール魔法学校に籍を置くザカコ・グーメル(ざかこ・ぐーめる)だ。 「自分は、今までにないボトルデザインを提案します」 ザカコはホワイトボードにイラストを描いていく。 「ドリル型のボトルです。今回のプロジェクトはドリルを使用するということで、それをイメージしました」 「ふむ……ドリル型ですね」 よれよれネクタイ氏は、ドリルに関して何かコメントを挟みたそうなモグ三を目顔で黙らせると、手元のクリップボードに何事かを書き込んだ。 「名称はパラミネラルウォーター、宣伝文句はつきぬけるうまさ、ということでどうでしょう」 「なるほど……なかなかいいですね。」 「それでは私のプレゼンテーションを聞いていただいてよろしいでしょうか?」 ヴェルチェ・クライウォルフ(う゛ぇるちぇ・くらいうぉるふ)が手を挙げる。普段の彼女とはまったく違うキャリア風のスーツ姿に、髪はアップにし、化粧も普段とは違うナチュラルメイクだ。 ヴェルチェのパートナーであるクリスティ・エンマリッジ(くりすてぃ・えんまりっじ)も、同じような清潔感のあるスーツ姿だ。 「OK、クリス。サンプルを皆さんに見せてさしあげて」 「はい、ヴェルチェ様」 クリスティはアタッシュケースから二本のガラス瓶を取りだした。 マグマを連想させる赤茶色のボトルと、半透明で空色のボトルだ。 「水質によってボトルのイメージを変えることを提案いたします。水色のボトルは水上都市として有名なヴァイシャリーの名を冠し、柔らかな喉越を。赤茶色のボトルはシャンバラで最もアツイ火山、アトラスの傷跡より銘を取り、豊富なミネラルを強調しました」 「ガラス製のボトルですか。確かに高級感も演出できますね……水があるのは確かなんですが、硬度はちょっとわからないんですよね。一つの水源から硬度の違う水が取れれば最高ですね」 よれよれネクタイ氏がクリップボードに記入していく。 「評価ありがとうございます」 ヴェルチェは優雅に一礼してみせる。 「プレゼンも面白いし……うん」 「これで意見は出そろったモグ?」 先ほど無視されたのが堪えたのか、しばらく黙り込んでいたモグ三が口を開く。 「来た! ひらめいたで!」 腕組みをしたままパイプ椅子の上で身じろぎもしなかった日下部 社(くさかべ・やしろ)が突然立ち上がる。 「まずボトルデザインからや! ドリルをイメージした螺旋型や。これは、螺旋に沿うように簡単につぶせて環境にも優しいで!」 「ザカコさんと同じ意見ですね」 よれよれネクタイ氏が合いの手を入れる。 「そして、肝心のネーミングや! スポンサーの環菜校長のチャームポイントから拝借して『デコ水』なぁ〜んてのはどうやっ!」 社は目を輝かせて一同を見回す。 「やっぱりみんなあの子のオデコが気になるモグね」 深々と頷いたのはモグ三だけだった。ほかの者達は――青空学園の生徒ではない者達も――何かを恐れるような表情で辺りを見回している。 「まさか、ね」 だれかが呟いた瞬間。 まるで世界を引き裂くかのような雷鳴が轟いた。 「ぅわぁ、やっぱりだ!!!!!」 すさまじい風が砂漠の風を巻き上げ、テントの壁を叩いた。まるで土砂降りの雨のようだ。 「う、うわ……」 テントの支柱がミシミシと音を立てる。テントと言っても、レジャー用の柔なものではない。にもかかわらず、風の力だけでテントは今にも崩れそうに揺れている。 「まずいモグ……みんな外でテントを補強モグ!」 「えー髪が傷む……」 ヴェルチェは文句を言いながらも、風に煽られてばたばたとはためく入り口から外へと出て行った 「これは……終末的な風景ですね」 博季はテントの外の光景に息をのむ。彼の視線の先には、巨大な竜巻が渦巻いている。竜巻によって砂が巻き上げられ、巨大な砂の柱が屹立しているように見える。 「竜巻が二つも?」 ティエリーティアが髪を押さえながら、目をすがめる。 るおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお!!!!! 暴風と竜巻によるすさまじい風を圧するほどの叫び声が学生達の耳を打つ。 「まさかあれが『コウ』か!?」 「あれが大ミミズだモグ」 「あれはさすがに」 大ミミズを手懐けることを計画していた一条 アリーセ(いちじょう・ありーせ)は呻く。大ミミズを手懐けるための食料を用意してきていたが、あれほどの巨体とは思ってもいなかった。あれではアリーセの用意した食料などオヤツにもならないだろう。 「ミミズが鳴くんかい! ってか、ほんとにでかいな!」 社の突っ込みに反応する者はいなかった。ティエリーティアが竜巻を見間違えるほどの巨大なミミズに、誰もが圧倒されていた。 |

||