リアクション

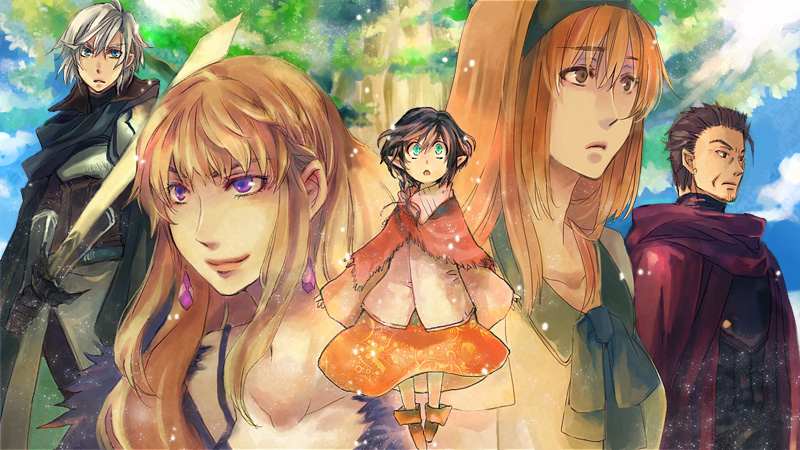

◇ ◇ ◇ リアンノンがイルダーナにリューリク帝の出現を伝え、皇剣レーヴァティンが持ち去られたという日から、既に半月以上が経過していたが、イルダーナ達は先回りすることができていた。 彼等がユグドラシル近郊に到着した時、リューリク帝の気配は未だ無かった。 「手分けして、ユグドラシルの周囲を張り込むか?」 「ダウジングロッド〜」 エヴァルトがイルダーナに言うのを見てラピス・ラズリ(らぴす・らずり)が、じゃーん、とネコ型ロボットが道具を取り出す時のノリでダウジング用の針金を取り出す。 「うん、元皇帝で皇剣なんて大層な剣があったらきっと、何かそういうオーラが出てるだろうしダウジングはきっと反応するよイケるハズ!」 リューリクがどの方角から来るか解らなかったことで、ラピスのダウジングはレーダーのようにこき使われた。 「来てます、来てます〜!」 ビンビン反応するダウジングにラピスが叫んだが、やがて実際に、空の彼方から龍影が近づくのが見えてきた。 「龍に騎乗とはな……」 イルダーナは眉をひそめる。しかも巨大だ。 皇帝とはいえ、単身で凱旋するよりも遥かに目立つし周囲を畏怖させる。それも計算の内か。 何にしろ、ユグドラシルへ入れさせるわけにはいかなかった。 「こっちに注意を向けさせねえと」 イルダーナは持っていた「竜の杖」を構えた。 竜の杖フラガラッハが召喚した龍が、リューリク帝の龍にブレスを放って消える。 リューリク帝の龍は、角度を変えて下降し、こちらに向かって来た。 ズシン、と龍が降り立つ。 三つの内の両側の首は高く差し上がり、低く下げた中央の首の頭上に女が立って、イルダーナ達を見下ろしていた。 「クリーチャーじゃないっ……!」 リューリク帝を見て、真っ先に放たれた、立川るるの呟き。 「あなたが元皇帝さん? すっごい美人!」 エリュシオン皇帝=前帝アスコルドのようなクリーチャーな姿を想像していたるるにとって、それは新鮮な驚きだった。 「わっかい」 ヘル・ラージャ(へる・らーじゃ)もまた、昔の皇帝ということで、もっと年老いた人物を想像していたので、そのギャップに驚く。 ふと、龍の背に、少女が乗っているのに気づいた。 十七、八歳ほどだろうか、少女は不安げにリューリク帝を見つめている。 (地祇かな……いや、魔道書?) リューリクは、るるに答えず、彼等を見渡した。 「このわたしに攻撃を仕掛けたのは誰」 イルダーナが進み出る。エヴァルト・マルトリッツが、用心深くその背後についた。 「俺だ」 「わたしが誰か、わかってのことなのかしら」 「リューリク帝には初めて拝謁させて頂く。 俺はミュケナイの選帝神、イルダーナ。悪いがユグドラシルは取り込み中だ。退いて頂きたい」 リューリクは眉をひそめた。 「ミュケナイの選帝神? 死んだのではなかったかしら?」 首を傾げたリューリクは、背後を振り返って龍の背の少女を見る。 「ティ、降りていらっしゃい」 呼ばれて地面に降り立つ少女に合わせて、龍の首が地上に下がり、リューリクもまた、地に降りる。 「確かにユグドラシルの様子がおかしいわ。幹が抉れているようだけれど?」 ユグドラシルは、一時アールキングによって侵食され、何とか退けたばかりで、未だその傷跡が痛々しい。 更には、アスコルド崩御後、ようやく新帝が誕生したばかりの状態で、リューリクが乗り込むことは、新たな混乱を招くことは必至だった。 「現世に一体何の用だよ、『元』皇帝陛下――それとも、御身はまだ死人ではないとでも?」 新風燕馬の問いに、リューリクは怪訝そうな顔をした。 「おかしなことを言う子ね。 国の主が帝都に戻って来ることに、何の不思議があるのかしら」 言動がおかしい。燕馬はリューリクの言葉に違和感を感じた。 「……冗談キッツイぜ」 小さく呟いて、それでも言い放つ。 「俺のような下々の民にも理解できる宣言をしてみせて欲しいものだな。 自分が何者で、何を成す為に舞い戻ったのか――服従するか反逆するかは、その後で決める」 「あなたは、わたしの民ではないでしょう」 リューリクは言い放った。 「どういうことなの、イルダーナ? エリュシオンの選帝神が、他国の民を従えているとは。 皇帝として命令します。彼等を退け、帝都に帰還する私に随従なさい」 「断る。 俺が従うべき皇帝は、あなたではない」 ぎゅっとリューリクの表情が険しくなった。 ビリッ、とイルダーナの肌が粟立って、イルダーナは舌打ちする。 エリュシオンの民としての本能が、皇帝を畏怖している。 ――あの少年も、やがてそこまでの威厳を身につけて行くのだろうか。今はまだ、この皇帝に対峙することは不可能だろう、滑稽な程に幼いけれど。 ふとそう思って苦笑する。 何だか雲行きが怪しくなってきたよ、とザーフィアはハラハラと燕馬を見た。 「やっぱり燕馬くんについて来てよかったよ……。 この展開、燕馬くん一人だったら今度こそナラカ逝きだったじゃないか」 口も災いの元、と、無事に帰れたら教えてやらなくては。 今は、何かあっても燕馬を護りきることが最優先だ。 「ちょっと待って! るるちゃん達確かにエリュシオン人じゃないけど、害意はアリマセン! それより質問があるんです。今、論文を書く為の取材中で」 漂う険悪な雰囲気に、るるが場を和ませるように言った。質問があるのも本当だ。 「論文?」 日堂真宵のパートナー、ベリート・エロヒム・ザ・テスタメント(べりーとえろひむ・ざてすためんと)が、メロンパンを手に進み出る。 るるがリューリクと話したいと聞き、 「交渉には、最新甘味情報、つまりメロンパン、これです!」 と用意していたものだ。 しかしティと呼ばれた少女がすかさず割って入る。 その様子を見るに、外見からはとてもそうは見えないが、少女はリューリクの護衛のようだった。 「リューリク様は、施しなど受けません」 「そんなつもりではありません。では、あなたに差し上げます」 はい、と渡されて、受け取ってしまってから少女は戸惑う。 そんな少女に、ヘルも親しげに近づいた。 「僕はヘル。ね、君は誰?」 「トゥプシマティ……」 答えてから、はっとする。 案外素直なコだな、とヘルは思った。 「何をやっているの、ティ」 「あ、す、すみませんっ」 一歩下がって、トゥプシマティはテスタメント達に身構える。 「害意はありませんてば。 あのー、ウラノスドラゴンさんが嘆いているみたいなんだけど、何か知りませんか?」 るるの問いに、リューリクは、ふ、と笑った。 「知っているわ」 ちら、と背後の龍を見上げる。だがそれ以上のことを言おうとはしない。 「じゃあ、パラミタの世界樹のことも? 詳しいこと、教えて欲しいな」 そう言ったファル・サラームを見たリューリクは、ふと驚く。 「エルダードラゴンの子供? 珍しいわね」 呟いてから、訊き返す。 「パラミタの世界樹? そんなものがあるの?」 ウラノスドラゴンのことは知っているが、パラミタの世界樹については知らないようだ。 返答に迷ってファルは呼雪を見る。そしてリューリクはトゥプシマティを見た。 「ティ」 「嘘ではないようです」 イルダーナがはっとする。 「ウラノスドラゴンの元には、世界樹と、聖剣が。 ユグドラシルが現在弱っているのは、アールキングという世界樹の亜種に侵食されたからで、退けたものの、アールキングは滅びていません。 次に同じことがあれば、ユグドラシルは今度こそ、もたないでしょう」 心を読まれている。 それに気づいて、イルダーナは失態に舌打ちした。今更意識を閉じても、もう遅い。 「対処法は?」 「……ユグドラシルよりも高位の世界樹を接木すればよいかと。 ユグドラシルは滅びてしまいますが、新たな世界樹を支配することができるでしょう」 そんなことは、不可能だ。 ユグドラシルよりも高位の世界樹など存在しない。そう思われていた。今迄は。 「成程。パラミタの世界樹、ね」 リューリクは笑む。 その存在は嘘ではない、とトゥプシマティは言った。その言葉を、リューリクは疑わない。 「解ったわ、あなたの言う通り、今はユグドラシルに戻るのをやめましょう。 わたしに逆らう気が起きないようにしてから、もう一度来るわ」 イルダーナに向かってそう言うと、リューリクは背後の龍を見上げた。 「ヴリドラ。一体残して」 「「「承知シタ」」」 三つの首が、同時に答える。 カッと一瞬閃光に包まれて、龍は、二つ首の龍と、一つ首の龍に分かれた。 二体の龍はほぼ同じ大きさ、元のほぼ半分程になったが、それでも充分に巨大だ。 二頭龍の方がリューリクとトゥプシマティを乗せて飛び立ち、残りがイルダーナ達に向かって口を開く。 ブレスだ。 「ちっ」 イルダーナはリューリク達を目で追うと、龍の杖を構えながら、隣のエヴァルトを振り向いた。 「悪いが、此処を頼む」 召喚した龍の背に飛び乗って、イルダーナはリューリクの後を追った。 「イルダーナ卿!」 一緒に行く、と言えば共に龍の背に乗せてもらえたかもしれないが、ヴリドラの速度は速く、イルダーナは見失わないように急いだ為、エヴァルトの言葉を待つ余裕が無かった。 イルダーナは飛び去り、足止めさせる為のヴリドラの光弾のブレスが放たれた。 「もー、結局ひとつも答えてもらえなかったよー」 ラピスのじゅうたんに乗って、広がるブレスから上空へ逃げながら、るるが嘆く。 「僕も、元皇帝さんに皇剣見せてもらいたかったのにな〜」 巨人族の秘宝を見つけることはできなかったので、今回こそはと思っていたのに。 呼雪は空を見る。龍の姿は既に見えない。 「リューリク帝は、エリュシオンを支配する為に戻ってきたのか……」 宵一達が追いついた時、既にリューリク帝は立ち去り、足止めの為に残されたヴリドラが、契約者達と戦っているところだった。 「くそ、始まっているのか!」 シボラで見た時とは大きさが違うような気がしたが、あの雰囲気は間違いない。 シボラの大穴から出てきた、あの龍だ。 「戦いまふ?」 「そうするしかないか……。 だがその前に、一度だけ、声を掛けてみたい」 ヴリドラの上空を旋回して、宵一は叫んだ。 「おい! 話を聞いてくれ!」 「話ダト」 ヴリドラは、蝿を払うように頭を振る。 「我ニ、何ノ話ガアルトイウノカ」 返答した。宵一も、足元にいた契約者達も軽く驚く。 「何が起きようとしてるんだ!?」 この状況だ。端的に伝えなくてはと、宵一は叫んだ。 今到着した宵一達は、リューリクの目的を未だ知らない。 真宵が、それに補うように叫ぶ。 「ウラノスドラゴンやエレメンタルドラゴンに、何か関係しているの? ドラゴン同士って、影響を受けたりしちゃう訳?」 「支配ニ最モ易イ方法ハ、恐怖」 ヴリドラは言った。 「うらのすノ意識ヲ傍受シテ、増幅シテ送信シタ。 えりゅしおん国土ニハ、被害ハ与エテイナイ」 「何……」 呼雪達は目を見張る。 つまり、この国を恐怖で支配する為に、エレメンタルドラゴンの精神に干渉したということか。 しかも、被害は本国ではなく、隣国に及ぶようにした。 「何故、そんなことを……」 「りゅーりくハ、我ニえりゅしおんヲクレルト言ッタ」 そう言った後、ヴリドラは言葉を止めた。 「それは」 言いかけたが、ヴリドラは低く嘶く。 ビリビリと空気が振動して、呼雪達は頭を抑えた。 「ぐっ……!」 脳を掻き乱されるような激痛に、真宵達は次々倒れる。 意識を失う寸前に、ヴリドラが飛び去って行くのが見えた。 「リューリク様、追ってきます」 ヴリドラの頭から背中に移って、トゥプシマティは背後を見ながら言う。 リューリクも振り返り、追ってくる龍を確認した。 「早いわね。上位種かしら?」 そしてトゥプシマティを見る。 「ティ、何を持っているの?」 「……あの、これ、どうしたらいいでしょう」 テスタメントに渡されたメロンパンだ。 透明な袋にパックされているそれが何なのか、トゥプシマティは解っていないようだった。 「要らないわ」 言い放った後で、じっとそれを見つめているトゥプシマティに苦笑する。 「あなたにあげるわ。好きな時に、毒見してちょうだい」 ということは、これは食べ物なのか。 トゥプシマティは暫く考えた末、それを大事にしまいこんだ。 「「――我に、何ノ話ガアルトイウノカ」」 ヴリドラの二つの首が、同時に言葉を発した。リューリクはヴリドラを見る。 「「……我ニえりゅしおんヲクレルト言ッタ」」 「余計なことを言わないのよ、ヴリドラ」 リューリクに言われて、ヴリドラは口を噤む。 「心配しなくても、わたしは約束は守るわ。あなたに、龍神族の谷をあげる」 エリュシオン八龍としての、居場所を。 場所は解っていた。これも彼等の思念を読んだ。 一見して解らないように作られているドワーフの坑道入口に降り立つと、リューリクはヴリドラに指示を出す。 「あなた入れないわね。入れる大きさに分かれて」 「「承知シタ」」 ヴリドラは、一つ首の二体の龍に分かれる。 大きさは、5:1くらいだろうか、小さい方は、高さが三メートルに届かず、ドワーフの坑道にも入れる大きさだ。 「あなたはアレを阻止して」 近づいてくる龍を指して、大きい方のヴリドラにそう指示をすると、リューリク達は、坑道へと入って行く。 待ち受けるヴリドラを見て、イルダーナは龍の首を撫でた。 「感謝する。済まないが、還る前に少しだけ、奴の気を引き付けて行って欲しい」 |

||