リアクション

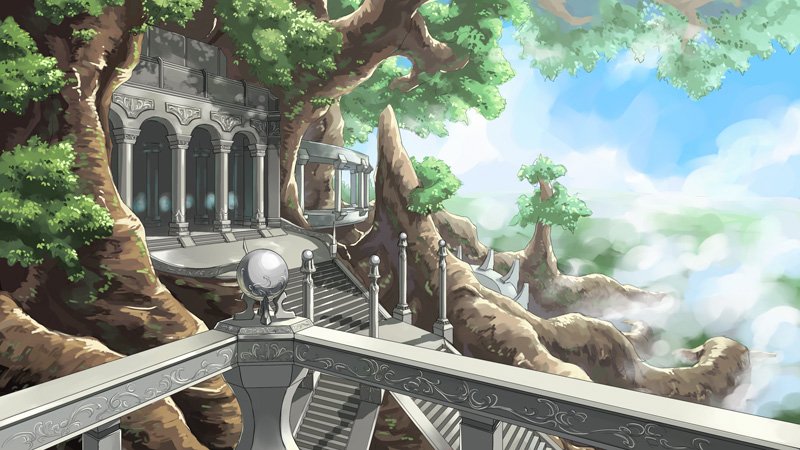

■第一章 ◇ 白く染まった視界が、緑の木々に囲まれた風景に変わる頃、それは突然起こった。 「失礼しますよ、お嬢さん」 薄茶色の髪を風に揺らしながら、アルテッツァ・ゾディアック(あるてっつぁ・ぞでぃあっく)が、アーミーショットガンを構える。その銃口は、白い頭巾を被った一人の少女に向けられていた。 突然の事態に、少女は目を見開いて、声を上げようとするが、それを待つ事も無くアルテッツァは引き金を引く。 銃口の先から立ち上がる白煙の先を見て、アルテッツァは薄く貼り付けた笑顔のまま、少しだけ目を細めた。 「どういうつもりでしょうか?」 「それは、こっちのセリフです! いきなり襲い掛かるなんて……!」 少女に向けられていたアーミーショットガンの銃身を握り締めながら、沢渡 真言(さわたり・まこと)がアルテッツァに食って掛かる。 真言が、頭に被った頭巾を手で覆って座り込んでいる少女に怪我が無い事に安心した瞬間、視界の外から大きな衝撃が襲い掛かった。 「オメー、アルの邪魔するんじゃねぇぎゃ! あ、殺されたいなら別だぎゃ!?」 かろうじて受身を取る真言に、親不孝通 夜鷹(おやふこうどおり・よたか)が叩きつけた拳をブンブンと振り回しながら、歯を剥きだしにして笑う。少年のような容姿とは裏腹に、その目は無邪気な殺意に包まれていた。 銃声と喧騒に、事態が把握しきれていなかった者達が我に返る。 「マコトっ! だいじょーぶ!?」 ユーリエンテ・レヴィ(ゆーりえんて・れう゛ぃ)が、真言の側に駆け寄った。派手に飛んだわりに、傷は浅そうだ。身に付けたマントに付いている土埃を落としながら、真言が手を上げる。 「ユーリ、あの女の子、怖いと思う」 差し出された手を取りながら、ユーリエンテが白いずきんの少女を見ながら真言に耳打ちをする。本の中に入る前にユーリエンテが真言に聞いた『赤ずきん』の主人公は、白い頭巾を被っていなかった。 それに――揺れたみつあみの向こうで、少女が、薄く笑っていたように見えた。 「あら……随分と可愛い子がいるのね。女の子は帰った方がいいんじゃない? 何があるかわからないわよ」 銀色の髪を風に揺らしながら、ヴェルディー作曲 レクイエム(う゛ぇるでぃさっきょく・れくいえむ)が、妖しく笑みを浮かべた。その言葉に、ユーリエンテがレクイエムを睨み付けながら、頬を膨らませる。 「ユーリ、女の子じゃないもん!」 「あら、そうなの? 十年後が楽しみね」 いまいち噛み合わない話をするニ人の横で、再び銃声が鳴り響く。音の先を見れば、アルテッツァが、冷たい視線でレクイエムを見つめていた。隣では、夜鷹がニタニタと笑っている。 「早くこいつら全員殺すぎゃ! もう待てないぎゃ!」 「はいはい……ゾディ?」 「えぇ、そうですね。ここにいる全員が消えてしまえば……物語は終わりです」 アルテッツァが、銃を持たない手で、眼鏡の位置を直す。その手に覆われた口元が、不意に歪んだ。 「全てが無くなるまで、僕は生き続けます」 再びアーミーショットガンを構えなおして白いずきんの少女に狙いを定めるアルテッツァの前に、ターマルク・ミケルテッド(たーまるく・みけるてっど)が立ち塞がった。ブロードソードを構えるターマルクの瞳は、奇しくも同じ緑の瞳を持ったアルテッツァを、真っ直ぐに見つめている。 「どんな事情かはわかりませんが、か弱い少女を狙うのは、騎士として見逃せません」 「良いんですよ、事情なんて知らなくて。おとなしく消えて頂ければ」 アルテッツァが、淡々と口を開きながら二発、三発と重ねる銃撃の合間を縫って夜鷹が飛び回る。 「邪魔するヤツはぜーんぶ殺すぎゃ!」 周囲を牽制しながら、白い頭巾の少女に接近する夜鷹が、目の前にいた北郷 鬱姫(きたごう・うつき)に向かって打撃を放つ。その攻撃に合わせるように、タルト・タタン(たると・たたん)が横から夜鷹の拳に、自らの拳を合わせた。 「主に手を上げるとは……その命、要らんのじゃな?」 問いかけと共に、ツインテールを揺らしながら、身を翻す。地面スレスレまで屈んだかと思うと、夜鷹の顎に向かって握り締めた拳を振り上げる。夜鷹はそれを最低限の動作でかわして、カウンターを狙いに拳を繰り出す。 口を開くことを止め、拳で語り合う二人をよそに、マーリン・アンブロジウス(まーりん・あんぶろじうす)が白いずきんの少女の手を引いて、戦線から引き離していた。 「ちょっと危ねぇから、ここに居てくれよ?」 頭に手を置いて、そう言うマーリンの言葉に、白いずきんの少女は歳相応の笑顔を見せながら頷いた。 (さすがに怪しいとは思うけど……今はまだ敵とは思えない、よね) その様子を見ていた霧雨 透乃(きりさめ・とうの)が、僅かに眉根を寄せて、胸中で呟く。 「透乃ちゃん」 「うん。行くよ!」 パートナーの緋柱 陽子(ひばしら・ようこ)の声に、透乃がアルテッツァに向かって駆け出した。 向かってくる透乃と陽子に、アルテッツァはアーミーショットガンを打ち続けるが、直線的ではなく射線を交わすように接近する二人に対処が間に合わない。 「大人しくしててくださいね、痛みますよ?」 陽子の放った鎖がアルテッツァの腕を絡め取る。状況を冷静に確認してアルテッツァが銃を手放し、鎖を掴んだ瞬間には、透乃が目の前に居た。 「これは、大人しくしてなくても痛いかもね!」 透乃は笑顔のまま、アルテッツァの腹部に拳を叩き込む。同時に陽子が、腕に絡めていた鎖を解くと、アルテッツァの唇から血が流れた。 「どうにも、乱暴な意見ですね」 薄桃色の髪を指でいじりながら、都筑 優葉(つづき・ゆうは)が少し離れた場所から戦闘を見ている。 本の登場人物――あの白いずきんの少女や、少女の母、そして自分達――が居なくなれば、確かに物語は終わりを迎えるかもしれない。 ただし、それが全ての解決に繋がるとは限らない。何よりも、殺戮を終えた彼らが本の中に残る事になる。 「今の所、ただの可愛い女の子だしなぁ……」 手に持った十円玉を弄びながら平等院鳳凰堂 レオ(びょうどういんほうおうどう・れお)も、優葉の傍らで呟く。 少女の動機と目的を探り、惨劇を回避する。そう思って少女の動向を探ろうとしていた。しかし、まだ何も起きていないうちから無抵抗な少女に戦闘を仕掛ける事には、抵抗を覚えるのだ。何気なく、手にした十円玉を指で弾く。 空中で回転するそれを無造作に手で掴もうとした時、流れ弾が十円玉を弾き飛ばした。 「危ッ、ないですね」 「一発や二発撃たれた位じゃ死なないわよ」 戦場から次々と飛んでくる弾丸を避け、身を屈める月詠 司(つくよみ・つかさ)に、ケイオース・エイプシロミエル(けいおーす・えいぷしろみえる)が呆れたような視線を向ける。 「まぁ、この本の特性から考えると、死にはしないだろうけどオススメはできないわね」 シオン・エヴァンジェリウス(しおん・えう゛ぁんじぇりうす)は、司の大きな身体を無理やり立たせるケイオースには興味も持たず、白いずきんの少女を見ている。 中の世界に引き込まれる本。帰ってこない人々。終わらない世界は、また一から世界を構築し続けることを選ぶだろう。 終わる事がなく、始まり続ける物語。飲まれ続ける人。その反面、増えない登場人物。 その根源が『白いずきんの少女』の心の現われなのだ、と考えるシオンは、薄く笑った。 「貴女は、どうしたいんでしょうね……?」 聞こえないほどに小さく呟かれたはずのその言葉に、白いずきんの少女がシオンへ視線を向け、笑いかけた。 「危険だから、観月季ちゃんは赤ずきんちゃんから少し離れていてよ」 「赤くない場合は、近づいていいのかしら?」 手にした日本刀の柄に指を掛けながら忠告する城 紅月(じょう・こうげつ)に、悪戯な笑みを浮かべながら城 観月季(じょう・みつき)が答える。 その姿に、紅月が小さな溜息を吐いた。自分の身に危険が迫っているのを知ってか知らずか、笑顔を浮かべたままでいる白いずきんの少女を横目に見た。まるで、この状況の中、自分には傷一つ付かないことを前もって知っているようにさえ見える。 白紙になる前の本のぺージに描かれていた物語を読んで、中に入りたいと言い出した姉――観月季は、特に危機感があるわけでもないらしく、逆に楽しんでいるようだ。 「下手をすると、俺たちが食事の対象になりそうなんだけど……」 「そうなったらそうなったで、守ってくれるのでしょう?」 半眼で自分を見つめる紅月に、観月季が笑顔を見せる。何を言っても、今は無駄のようだ。 「とりあえず……あの人達を止めるのが先だね」 そう言って、紅月は日本刀の鍔を軽く鳴らしてから、混戦を見せているアルテッツァ達に向かって駆け出した。 ◇ ――イルミンスール魔法学校、大図書室。 立ち並ぶ本棚の片隅で、佐々木 弥十郎(ささき・やじゅうろう)が、一冊の本を眺めていた。 『赤ずきん』と銘打たれたその本は、誰も触れていない頁をつらつらと捲り、白い頁をインクで埋めていく。 「本に入れる魔法があって、終わりが無かったらどうなると思う?」 白いずきんの少女を前に、傷付けあう人間達を書き上げる本から目を離して、弥十郎は隣に居た仁科 響(にしな・ひびき)に問いかけた。 本の中へ人が飲まれる前に、微かに感じた違和感は、巻末の『ラクガキモドキ』を見た瞬間に、確信へと変わっていた。 『この本は、危険だ』と。 毒を持った魚を、そうと知らずに手にしてしまった時と同じ感覚。常日頃、料理というものを身近に置いている弥十郎には、その本が威嚇する毒魚にさえ見えた。 ペラペラと手馴れた手付きで『人類感情論』とタイトルが書かれた本を読んでいた響は、視線だけを上げて思案する。 少しの時間の後、響は手にしていた本をパタ、と閉じて改めて弥十郎に向き直った。 「単純に考えて……凄く、危険だと思います」 終わりを持たない物語は、登場人物がいくら増えた所で、終焉は迎えられない。 今まで幾度、この『赤ずきん』が続けられていたのかはわからないが、明らかに足りないキャストが補填されていない事も合わせて考えれば、自然とこの本は終わりを迎える力を持っていないのでは、と響が端的に自分の考察を説明する。 「個人的には、あまりこういった事はしたくないんですが……」 そう言いながら響が悲しそうに目を伏せて、黒と赤が螺旋状に絡み合う一本のガラスペンを取り出した。 物語を紡ぎ続ける本のページを半分ほど捲り、最後の白紙となっている部分を開く。 見えない何かによって、自動的に捲られていくページを器用に指で押さえながら、響は一番下に『めでたし、めでたし』と書き込んだ。 しかし、その文字は解け入るように滲み、やがては元の白い紙に戻っていった。 「ちょっと、貸してもらっていいかな?」 その様子を見ていたルカルカ・ルー(るかるか・るー)が、響に手を向ける。 響は何も言わずに頷いて、指を挟みこんでいたページを丁寧に開いてから『赤ずきん』をルカルカに手渡した。 『赤ずきん』を受け取ったルカルカは、代わりに持っていた数冊の本を響に渡す。 「これは?」 「この図書室に有った、『赤ずきん』に関連しそうな本、と」 あとはこれ、と一枚の紙を取り出した。高級そうな羊皮紙に、蝋でワルプルギス家の印が押してある。 紙面上に書いてある幾つかの文章は、今回の『赤ずきん』に対しての注意事項のようだ。 『ランクA以上の書籍の扱いについて』 図書室内の危険ランクがA以上の書籍の閲覧の際には、以下の点を承諾したものとする ・何人たりとも、室内において起こり得た如何なる事態にも自己で対処を行う事 ・如何なる損失があろうとも、ワルプルギス家及びそれに関連する者に責任を問わない事 ・イルミンスールに多大な損失を与える可能性がある事が判明した場合は、直ちに校長へ報告する事 ――など、他にも数点の注意書きが書かれてるが、どれも一貫して『何が起きても自己責任』という事に変わりは無いようだった。 受け取った紙を、響が怪訝そうな顔で見ている横で、ルカルカは『赤ずきん』の表紙を指で撫でた。 (少なくとも、一個小隊を質量的に一冊の本に納められる力……か。部隊移動に使えそうだ) ふとそんなことを考えて、ルカルカはかぶりを振った。何事にも、まずは軍人として物事を考えてしまう自分を、自嘲気味に笑う。 『赤ずきん』を床に置いて、自ら取っていたメモを取り出す。そこには、書籍の形を取る魔法や、類似する現象を独自に調査した内容が連なっていた。 (多分、本の中で起きている物語と、本自体に掛けられている魔法が並列化しているから……) 「脈絡も無く物語を終わらせるのは無理、と」 メモを見ながらそう言って、小さな鞄から取り出した羽ペンにインクを付けた。そして、現在進行している物語をなぞるように文字を重ねていく。 次第に筆記速度を上げて、やがて見えないペンが描く物語の速度を追い越した辺りで、帰還の魔法を織り交ぜた文字を書き込んだ。 しかしそれは、僅かに発光した後に光を失い、溶けるように消え去った。 「書き換えも、書き込みも無理みたいだな」 後ろからその様子を覗き込んでいたブルーズ・アッシュワース(ぶるーず・あっしゅわーす)が、手の中にある万年筆を見ながら、独り言の様に呟いた。 未だ、物語を連ね続ける『赤ずきん』のページを見ながら、ブルーズは自身のパートナー、黒崎 天音(くろさき・あまね)とのやり取りを思い出していた。 『物語の真実を知って無事戻るのが目的だから、ブルーズはここで読んでいてよ』 そう言われて『保険か命綱みたいなもの』と天音から預かった万年筆だが、現状では保険にも命綱にもなりそうもなかった。 「ペンは剣よりも強し、とは言うけど……この場合は、剣に任せるしかないか」 万年筆を袖の中に仕舞い込んで、ブルーズは再び物語を読み始めた。 |

||