リアクション

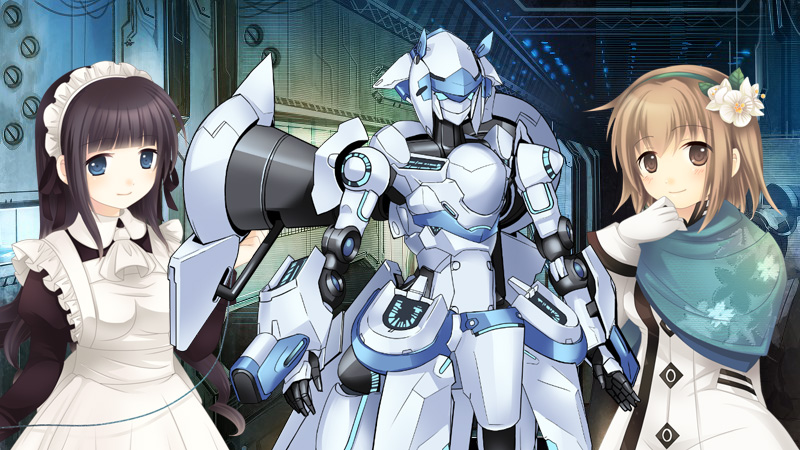

* * * 「訓練はうちと似たような感じだね」 レオはアカデミーでの訓練を眺めていた。 設備に関しては、やはりというか天御柱学院の方が充実している。機体数自体も、おそらくそう多くはないのだろう。 「よう。校長先生との面会は終わったのか?」 気さくな雰囲気の青年が声を掛けてきた。確か、ダリア部隊長の副官の男だ。 「さっき終わって、クルキアータの搭乗許可ももらったよ」 「さて、初回で上手く操れるかな?」 エルザ校長が言っていたように、クルキアータは扱いが難しい機体らしい。 「……気になることがある」 告死幻装 ヴィクウェキオール(こくしげんそう・う゛ぃくうぇきおーる)が副官に問う。 「教官を務めているパイロットの練度の高さ。クルキアータの性能。少なくとも、イコンが使用された戦場に携わったことがなければ、これほどにはならないはず。そして、イコン戦が始まったのはここ一年以内のことだ。一体、どこの戦場にいたのかと思ってな」 「俺達がいた元々の部隊に名前はない。自分達では、『軍』と呼んでいた。あとは、そっちの方が詳しいんじゃないか」 パラミタ内海の海上要塞、そこを拠点としていたのが「軍」と呼ばれる集団だった。シャンバラは鏖殺寺院としていたが。 「そういえば、一体この機体は誰が開発したのかな。よっぽど優秀な技術者がいないと造れなさそうなものだけど」 さりげなくレオが声に出した。 「それが俺達にも分からないんだよな」 「分からない?」 「そういえば、シャンバラのイコン開発にはかの有名なジール・ホワイトスノー博士が携わってるんだったよな。一時期は死亡説が流れたほどだけど、やっぱりさすがだ。案外あの人が、ヴァチカンからの依頼を受けて密かに造ってたんじゃないか?」 隠しているわけではなく、本当に見当がつかないらしい。 「とにかく、許可が出たんなら、まずは乗ってみな」 ヴィクウェキオールを魔鎧として纏い、イスカと共にコックピットに座る。 「ぜ、全部マニュアル?」 学院のイコンとは違い、パイロットデータ認証による自動調整機能はない。それだけではなく、各種初期パラメーターの入力方法も天学製とは異なるため、出撃するまでで悪戦苦闘する。 『さて、ふらついてるが大丈夫か?』 『何の、これしき!』 レオ達の操縦技術は決して低いわけではない。むしろ、学院の「転入組」の中では上位に食い込むほどだろう。そんな彼らでさえ、機体の出力の高さに振り回されないように、空中でバランス感覚を調整するので精一杯なのである。 『さて、じゃあ模擬戦といこうか。俺達は五分間、ずっとここから動かない。銃は訓練用だ』 一般機の兵装であるアサルトライフルを構え、目の前の指揮官機を狙う。 弾幕を張りながら、クルキアータの機動力を生かして間合いを詰める。宣言通り、その場を動かず盾だけで銃弾を全て受けきった。 (訓練弾だからかもしれないけど、シールドの強度は相当だね) 同じクルキアータの攻撃に耐え切れる程度ではあるようだ。 とりあえず実戦で勝つためには、機体に被弾させなければならない。レオ達が慣れていないせいもあるが、指揮官機はランスとシールドを振るうだけで全てを捌く。 『時間だ』 その瞬間、急加速した敵の機体がランスをコックピットの正面に突き立てようとしていた。 『実戦だったら、ここで終了だ』 レオは実感した。 機体の性能は確かに高い。だが、パイロットの力量が伴わなければまともに扱えない機体であると。 「お疲れさん。まあ、初めてにしちゃ上手く扱えてる方だ。さすがはイコン学校のパイロット、ってところか」 クルキアータに乗ってみて、相手がどうしてこんなに余裕に構えていられるのか、その理由が分かった。 この人達は「強い」。 「シャンバラでは、俺達みたいなのを『反シャンバラ』って言ってるんだろ? 地球でも自分で『反パラミタ』『反シャンバラ』を自分から唱えるヤツはいるが、別に俺達はシャンバラやパラミタを否定しているわけじゃない」 この男はF.R.A.G.の中でもやたらと友好的に接してくるが、他の人に関しても基本的にこちらにきて鋭い目で睨まれる、なんて経験をすることはほとんどなかった。 「そりゃ、枢機卿猊下にとっちゃパラミタの信仰は異端だし、パラミタそのものを忌避している部分だってあるかもしれない。けど、俺みたいに信仰熱心じゃないヤツにはそんなのはどうでもいい」 「じゃあ、どうしてF.R.A.G.に?」 「今の学校勢力のやり方に疑問があるからだ。シャンバラ王国が成立したのに、何で学生使って内政にまで干渉し続けてるんだ? それって、学校をタテにしてバックの先進国だけがパラミタから利益を得るために、『傀儡』にしてるってことじゃないのか?」 そこに憤りのようなものはない。単に疑問を述べているに過ぎない。 「地球にはパラミタの様子が細かく伝わってくるわけじゃないし、伝わってきたことの全てが真実とは限らないだろうさ。だけど、地球の後発開発途上国や最貧国を見捨てて、パラミタの国家同士の諍いに積極的に地球人が介入したら、地球人からしたら『戦争ごっこはいいから俺達を助けてくれ』ってなるだろ。そういう声を『うるさい、シャンバラにたてつく下郎め。お前達、さては「鏖殺寺院」だな!』って具合に耳を傾けずに一緒くたにしてるのが学校勢力のお偉いさん達じゃないのか? まあ、さすがにこれは極端な言い方だけどな」 だが、完全に否定出来るものではない。 「別にお前達を責めるわけじゃない。それは、どっかの国が悪いから、そこの国の人間は皆悪いやつだ! っていうのと同じ理屈になる。俺が人間じゃない何かに見えるか?」 「いや、そんなことはないよ」 「そういうことだ。別に戦わずに済むんならそれでいい。上の連中は白黒つけたがってるかもしれないが、今は今でバランスが取れてる。そんでも、戦いになったらF.R.A.G.はお前達と戦うことを躊躇わない。お前達もそうだったはずだ。なぜか分かるか?」 「確固たる覚悟や信念を持っているから?」 「そういうことだ。戦いは憎しみ合うときだけ生まれるものではない。そこに互いが譲れないものがあるからこそ、ぶつかり合わなきゃいけないときだってある。 俺はそんな大したモンは持ってない。ただ、誰よりも強い意志で最後まで戦い抜いた男と、その人の遺志を受け継いで戦っている女の子を知っている。このクソッたれでどうしようもない世界を本気で変えたいって思ってるどうしようもないヤツをな。かつてそうやって世界中で戦い、散っていった本当のF.R.A.G.となるために、うちの隊長は頑張ってる」 そして彼は薄く笑ってみせた。 「別に殺し合い、戦争を美化するつもりはない。ただ、安全圏で見てる『権力者』の駒として利用されるのは虚しいだろ? 『今、ここに在る意味を考えろ』。 まあ、全部先に死んじまったダールトン前隊長の受け売りだけどな。まあ、それが俺達だ、シャンバラの学生さん」 「平等院鳳凰堂レオ。シャンバラの学生さんじゃない、僕の名前だよ」 「そうか、偉そうなこと言った割に、互いに自己紹介がまだだったな」 そして相手の男は名乗った。 「F.R.A.G.第一部隊副隊長、カール・ウェーバーだ。いずれ戦うことになるかもしれんが、今は色々見てってくれ、レオ」 |

||