リアクション

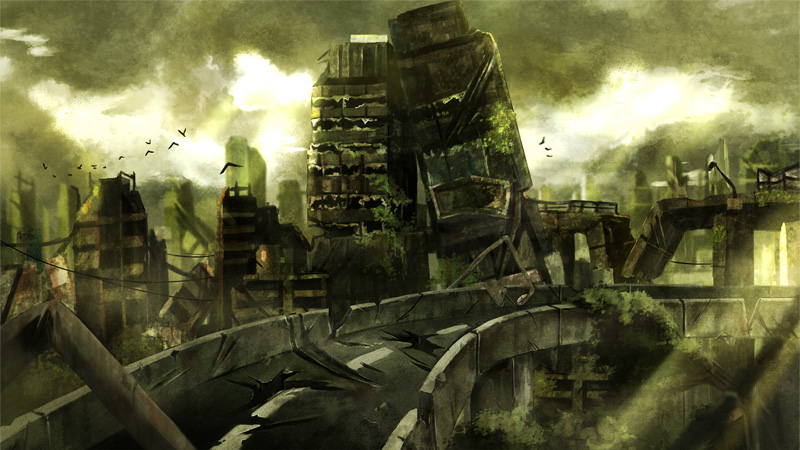

*********************** ある人にとって空京は、暗黒の時代(Dark Age)の象徴だろうし、 別の人にとっては、理想社会の実現だろう。 しかし影野祥一(かげの・しょういち)にとっては別の見方がある。 生活の場だ。空京は生きていく場所、それ以上でもそれ以下でもない。 過度に期待はしないが、絶望もしない。生きていくだけだ。それすら許されなかった多くの人間のことを思えば、贅沢を言えたものではない。 四十六歳でやや小柄、家庭あり。焦げ茶色に日焼けしているせいか、年齢よりは幾分か歳経て見える。 彼は地球での戦災を逃れ、妻の影野栞とともに難民としてこの地に落ち延びてきた。機晶姫につながりを持たぬ彼は市民扱いされないためこの四年間苦労し続けたが、それでもなんとか、夫婦で自給自足の生活を送っている。 リヤカーを止め、灰色のタオルで祥一は汗を拭った。 暑くも寒くもない日々とはいえ、肉体労働はこたえる。ほんの二時間もリヤカーを引けば汗びっしょりだ。 「これも頼むわ」 同じく非市民階級の老人が、廃材を抱えて姿を見せた。紙パックや鉄製品など、再利用可能なものばかりである。 リサイクル業者、ひらたく言えば廃材の回収業者というのが、今の祥一の生業だった。台車を人力で引いて住宅街を回るというのは一見、前時代的なようだが、狭い通りの多い市中をめぐるにはもっとも効率的な方法だ。 空京は機晶姫のための街、そういう名目である。市民階級の機晶姫と、機晶姫に連なる他種族がだけがこの街で生活しているということになっている。だがそれでは街はこの規模を保てるはずがないし、第一現実的ではない。実際は、祥一のような市民権を持たない者たち(そのほとんどは地球からの難民)が運営を支えているのだ。 「いいよ、それ、私が運ぶよ」 老人に笑顔を見せて、祥一は鉄パイプを担いだ。老人がひきずって運ぼうとしていたものを、ひょいと肩に乗せる。 見た目以上の重さだ。ずんと腰に来た。しかしそれをおくびにも出さず、 「いいっていいって」 とやはり笑顔で祥一は老人の手助けを断った。 パイプを乗せるとリヤカーがぎしっと傾いた。これはいい。ちょっとしたお宝だ。買い取り業者に回せばそれなりの収入になるだろう。 「かなりの荷物だ。一旦帰るのかい?」 当然、肯定の返事が返ってくるだろうと老人は思っていたので、 「いや、今日はこれから山の手まで行く予定だよ」 と、こともなげに言う祥一に驚きの表情を見せた。 「影野さん、あんた頑張るねえ」 「なあに、体が動くうちに頑張らないと」 穏やかに祥一は言ったつもりだが、『体が動くうちに』は拙かったかなとも思った。 空京は現在、この地球最大の都市である。医療に関しても戦前を上回るほどのレベルを確保している。しかもほとんど無料だ。 といっても、その恩恵を受けられるのは二級市民以上に限られる。 祥一やこの老人の場合、病気になれば闇医師にかかるほかなく、しかも相当の出費と高いリスクを覚悟しなければならない。将来どころか、一歩先すら不安なのが非市民階級の宿命なのだ。 なので前言を打ち消すように、なるだけ朗らかな口調で祥一は言い加えていた。 「それにちょっと……小遣いが必要でね」 わかるかな? とでも言いたげに唇をすぼめてみせる。すると老人も釣られて破顔した。 「ははは、ほどほどにしなされ」 「はは、気をつけるよ。じゃあ、毎度!」 会釈して祥一は、またリヤカーを引くのだった。祥一はあの老人が好きだ。というよりも、妻と自分の暮らすこの空京を分かち合う人たちにはすべて好意を抱いている。空京の社会システムには疑問を感じているが、精一杯生活している住民にはなんの罪もないと思う。 さてもう一頑張りだ。膝に力を込めリアカーを押す。 小遣いが必要……祥一が老人に語った言葉は嘘ではなかった。少しずつ、祥一は生活費のほかに蓄えをしていた。 といってもそれは自分のためのものではない。妻にも理解を得た上でのものだ。 小型結界装置を手に入れるための蓄えだ。それも、長時間移動に適したもの。できれば戦前製のぴかぴかした正規品がいい。 祥一と妻は、パートナーを持たぬ地球人だ。そのため、この土地で生きていくための結界装置を身につけている。しかしこれは粗悪品で、空京のような特別な地域でなければ使い物にならない。 空京を出て外を探索するためには、正規品の小型結界装置が必須なのだ。 祥一夫妻は、息子である影野陽太(※)とはもう何年も連絡が取れていない。既に息子は死んでいるというのが常識的な見方だろう。それでも、祥一にはどうしても陽太が死んだとは思えなかった。蒼空学園に所属し、好成績を残していたという息子、才気ほとばしるというタイプではなかったものの、真面目で成績優秀でなにより芯に強いものをもった彼は、この世界のどこかでまだ生きているような気がする。生きていて、同じようにこちらを探しているのではないか。 息子に会うためには、どうしても外に出る必要があるだろう。出ていくための蓄えなのだ。 あるいは、パラミタ種族と『契約』するという手もある。契約ができれば、小型結界装置がなくても空京から出られる。これは今まで考慮外としていたことだったが、このところは真剣に考えはじめていた。妻も同意見で、祥一は金を貯めると同時に、密かに契約の方法や、相性の良い、そして受け入れてくれる契約相手が存在するかどうかを調べてもいた。 ――それに。 リヤカーを止めてまた彼は汗を拭った。 まだ公式発表はないが、空京上空に浮かぶ『エデン』で、一騒ぎあったと伝え聞いている。 囚人が蜂起したのだろうか。それともレジスタンスが攻撃を行ったのだろうか。 これも未確認情報だが、すでにエデンは叛乱分子に占拠されたという話すらあった。 まさかとは思う。だが、だとすれば。 祥一も覚悟を決めなければならないだろう。生きていく場所を守るか、それとも。 ――そのとき自分は何をできるだろうか。 ※正史では結婚して、御神楽 陽太(みかぐら・ようた)と改名している。 祥一に廃品を渡し終えると、老人は背を屈めて小屋に戻った。廃物を溜めておくための小屋で、この都市のすべての建造物と同様、灰色に塗りつぶされている。 「なあ、あんた」 扉を薄く開けると、老人は奥に向かって言った。 「悪いが、出てってくれんか。すまんなあ……昨日の晩も言ったが、このあたりにも定期的に警らが来るんでな」 小屋の中で寝ていた人物は最初、身を起こそうともしなかった。だが薄目を開けていた。 その尖った刃のような眼光に、一瞬老人はたじろいだ。男が抜き身のナイフを抜いて襲いかかってくるかのように思えたのである。 だが、男はそのような蛮行に及ばなかった。ゆっくりと起き上がって、 「ああ、もう朝か」 「それどころかそろそろ昼だぞ」 男は立ち上がると、みすぼらしい風体に似合わず美しい姿勢でお辞儀した。 「お世話になりました」 「ああ、いや、うん」 老人は目を白黒させている。昨夜ここに一夜の宿を求め転がり込んできたときはせいぜい風来坊にしか見えなかったものの、こうして立った姿は、精悍な顔つきの軍人のように見えた。 黒髪を手櫛で撫でつけ、青年……戦部 小次郎(いくさべ・こじろう)は言った。 「約束通りもう去るよ。ただ、その前に少しだけ話をさせてくれないか。もうじき空京に一騒ぎあるだろう。そのときに備えての話だ」 |

||